郵便局へ出向かずに自宅で配送手続きを完了できるクリックポストは、日本全国へ一律運賃で荷物を郵送できる日本郵便株式会社の郵便追跡サービス付きの郵送方法です。支払いやラベル作成まで自身で完了させることができるため、いつでも好きなときに郵便物をポストへ投函することができます。

当記事では、クリックポストのラベルを印刷する手順について、パソコン操作に慣れていない方でも理解できるよう順を追って説明します。

また、自宅にプリンターがない場合の対処方法についても記載しているため、自身でクリックポストのラベルを印刷したい方は必見です。

1.クリックポストの申込・印刷方法の流れ

郵便物をクリックポストで発送するためには、インターネット上で利用者登録(無料)をする必要があります。

ここでは、初めてクリックポストを利用する方にも分かるように、荷物情報の入力方法や配送料の支払い方法、ラベルの印刷などの利用者登録から発送までの流れについて解説します。

クリックポストの詳しい情報に関しては、下記のページも併せて参考にしてください。

Upackage「クリックポストとは|他サービスとの違いから利用方法まで」

1-1.利用者登録・ログイン

クリックポストを利用するためには、「Yahoo! JAPAN

ID」または「Amazonアカウント」を使ってログインする必要があります。

どちらのアカウントも持っていない場合は、どちらかのアカウントを新規取得しましょう。初期費用や登録料などは一切不要で始めることができます。

ログインすると利用規約の同意画面が表示されるため、規約をよく読んでから「利用規約に同意する」にチェックを入れて「次へ」ボタンをクリックします。

次に「利用者情報登録」のフォーマットが表示されます。氏名・住所・メールアドレスなど、すべての必須項目に入力したら「次へ」ボタンをクリックして確認画面へ進みます。

入力した利用者情報をもとに作成されたラベルのサンプルイメージが表示されるため、問題がなければ「登録」ボタンをクリックします。

入力したメールアドレスに登録認証メールが届いたら、記載されているURLをクリックして認証を完了させましょう。

1-2.荷物情報の入力

発送する荷物の数によって情報の登録方法は異なります。

1つの場合は「1件申込」、2つ以上の場合は「まとめ申込」ボタンをクリックします。

【1件申込】

- ①お届け先の郵便番号・住所・氏名・内容品について入力する

- ②「次へ」ボタンをクリックする

- ③確認画面に表示された内容に間違いがないか確認する

【まとめ申込】

- ①「CSVテンプレートファイル」をクリックしてファイルをダウンロードする

- ②ファイルを開いて項目ごとに荷物情報をすべて入力し、保存する

- ③「まとめ申込」の画面から「ファイルを選択」をクリックする

- ④入力したCSVテンプレートファイルを選択して「次へ」ボタンをクリックする

- ⑤一覧表示された入力内容に誤りがなければ「次へ」ボタンをクリックする

1-3.支払い

クリックポストの支払い方法は、以下のとおりです。

【1件申込】

- ①「支払手続き」ボタンをクリックする

- ②表示された支払い内容に誤りがなければ「次へ」ボタンをクリックする

- ③「支払手続き確定」ボタンをクリックして完了

【まとめ申込】

- ①支払いをしたいお届け先情報にある「お支払い手続きへ」をクリックする

- ②「支払手続き確定」ボタンをクリックして完了

まとめ申込の支払手続きは、まとめて行うことはできません。

また、どちらの場合も料金の支払方法は「Amazon Pay」「Yahoo! ウォレット」のみとなっている点に注意してください。

1-4.ラベルの印刷

ラベルの印刷方法は、以下のとおりです。

【1件申込】

- ①支払いが完了後、ラベル印刷画面へ移行する

- ②表示内容を確認し、「注意事項を確認しました」にチェックを入れて「印字」ボタンをクリックする

【まとめ申込】

- ①個別にすべてのお届け先の支払いを完了した後、マイページから「まとめ印字」ボタンをクリックする

- ②印刷するお届け先をすべて選択し、「印字」ボタンをクリックして完了

なお、まとめ申込で一度に選択できるお届け先は合計20件までとなっています。

1-5.ポスト投函

印刷したラベルを点線で切り取り、剥がれないようにしっかりと荷物へ貼り付けましょう。

最後にクリックポストの既定のサイズ・重量をオーバーしていないか確認したら、そのままポストへ投函します。

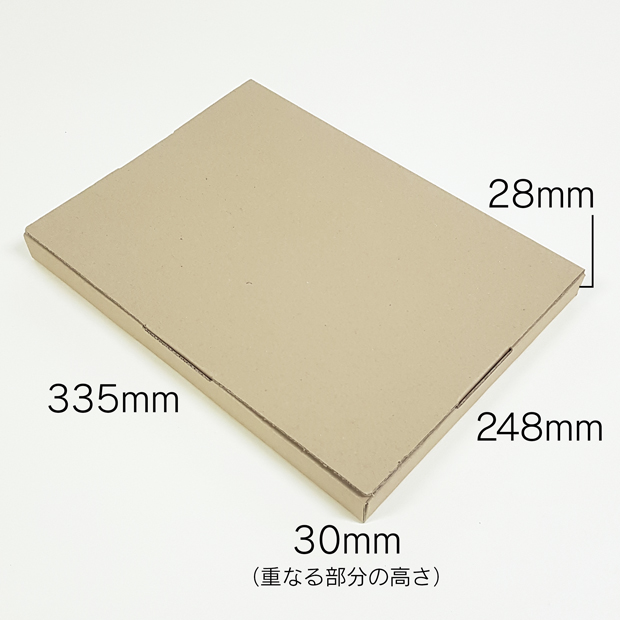

<既定サイズ・重量>

- 長さ…14〜34cm

- 幅…9〜25cm

- 厚さ…3cm以内

- 重量…1kg以内

ポストの投函口が2つに分かれいる場合、「その他郵便物」と書かれているほうへ投函しましょう。

投函口が1つしかないポストには、そのまま投函してください。

2.クリックポスト印刷時の注意点5つ

自宅でラベルを印刷してオンラインで支払えばすぐに利用できるクリックポストですが、ちょっとした不注意で郵送を受付けてもらえなくなってしまうこともあります。

ここでは、印刷時のうっかりミスを防ぐためのポイントについて解説します。リスクを回避するためにも、ぜひチェックしてください。

2-1.有効期間に注意する

クリックポストには有効期限が設けられており、支払いが完了した翌日から数えて7日間に限り有効となります。有効期限が切れてしまった場合は、同じラベルを使用することができません。

夜間にポストへ投函する場合は、集荷後に郵便局で受理されるまでに時間を要するため、注意が必要です。

2-2.ラベルの大きさを変更しない

クリックポストの配送情報はバーコードで管理されており、読み取りエラーを防ぐためにラベルのサイズ変更は認められていません。

出力の際は、プリンターの用紙サイズの設定をA4サイズにして、オプションで「実際のサイズ」を選択してから印刷するようにしましょう。

2-3.印刷クオリティを確認する

ラベルの印字が滲んでいたり、ラベル用紙の光沢によってバーコードの読み取りに支障があったりすると、配送を受付けてもらえないことがあります。

配達情報はすべてバーコードで管理されることを念頭に置いて、ラベルの文字やバーコードがキレイに印刷されているかしっかりと確認しましょう。

2-4.修正がないよう注意する

印刷済みのラベルを手書きで修正したり追記したりすることは認められていません。印刷後に配送先の情報に誤りがあることに気づいた場合は、面倒でも再度入力をしてラベルを印刷し直しましょう。

手書きによる修正・追記のあるラベルは受付けてもらうことができません。

2-5.印字ラベルより大きなサイズの箱を用意する

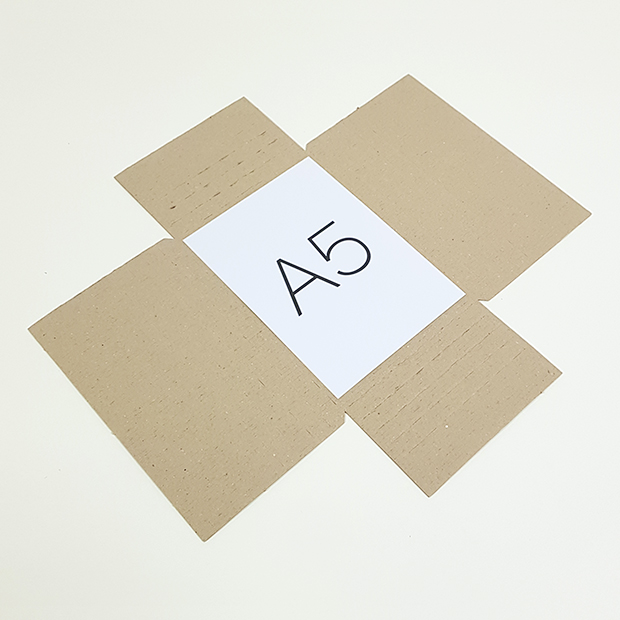

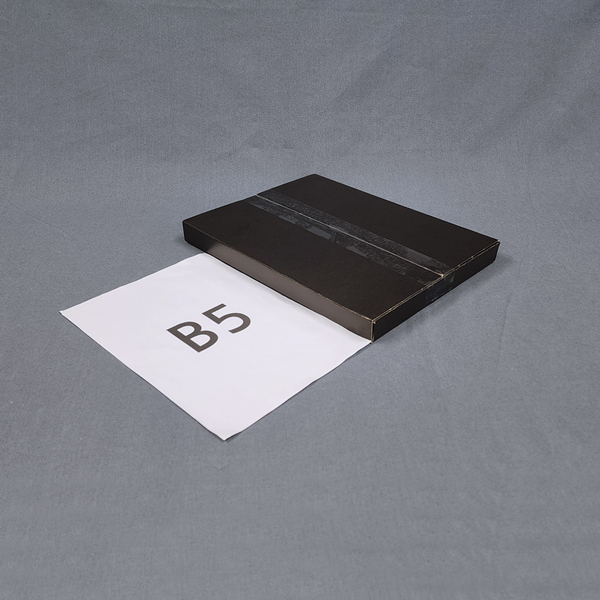

クリックポストのラベルの大きさは、A4サイズの4分の1(14.85cm×10.5cm)です。クリックポストで郵送できる最小サイズは14cm×9cmであり、ラベルのほうがやや大きいため、小さい荷物や商品、書類を送る場合は注意が必要となります。

印字ラベルよりも小さい荷物を送る際は、ラベルより大きなメール便用の段ボールケースや封筒を用意しましょう。

メール便を大量に発送する予定の方は、梱包資材の販売を行う業者で、専用資材をまとめて注文しておくと便利です。

3.【プリンター不要】コンビニで印刷を行う方法

ラベルの印刷は、コンビニで行うことができます。利用登録・ログインから支払いまでの工程を自宅で済ませておけば、プリンターを持っていなくてもクリックポストを利用することが可能です。

コンビニでラベルを印刷する方法には、次の3つがあります。

- Web上にデータを登録する「ネットワークプリントサービス」を利用する

- スマホからプリンターへデータを転送できる「PrintSmash」を利用する

- PDFファイルへ変換して、USBメモリに保存する

もっとも簡単な方法は、インターネット上で印刷したい書類を登録しておき、発行されたユーザー番号を入力するだけで印刷ができる「ネットワークプリントサービス」です。会員登録不要ですぐに利用開始でき、PCだけでなくスマホからもアクセス可能です。

スマホからプリンターへ直接データを送信したい場合は、スマホにPDFビューアーと「PrintSmash」をダウンロードしておくと、Wi-Fi経由でデータを送信して印刷することができます。

インターネットを介さずにラベルを印刷するなら、ラベルデータをPDFデータへ変換し、お手持ちのUSBメモリに保存します。保存したデータをコンビニのプリンターに挿入するだけで、簡単に印刷することが可能です。

4. 選択の幅が広いユーパッケージのクリックポスト対応サイズ

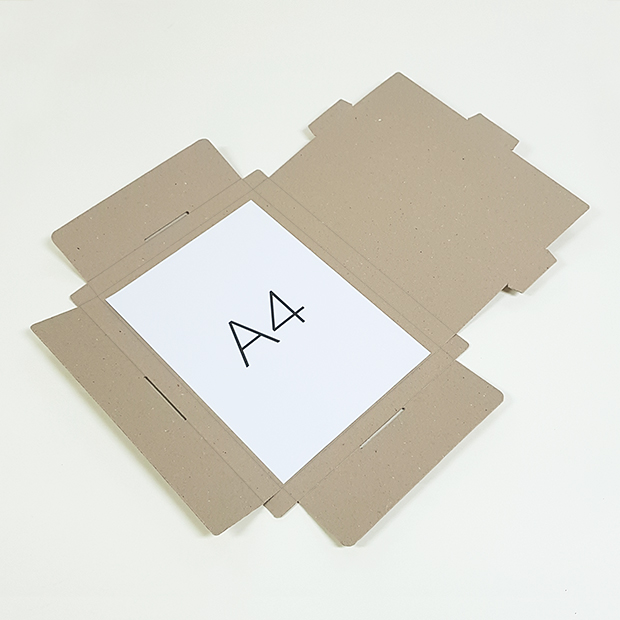

ユーパッケージで販売しているたとう式クリックポスト

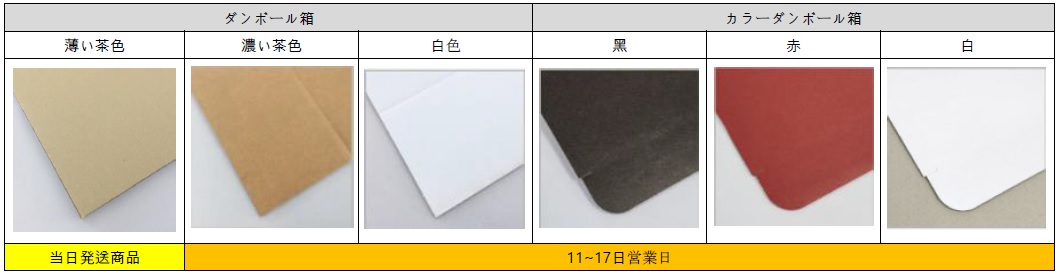

クリックポスト対応サイズは下記の材質の中からお選びいただけます。

少量印刷の簡単紹介

クリックポストで商品を送る際に受け取る方の心と信頼感を与えられる弊社、ユーパッケージクリックポスト対応可能なサイズで少量印刷注文を考慮してみてください。

当日発送または11~17日営業日の商品すべてに少量印刷サービスをご利用できます。

より高級感のある箱の材質に心を込めた会社ロゴやメッセージを印刷したら包装した商品の価値をさらに高めることができるでしょう。

ユーパッケージの少量印刷は最少50枚からご注文が可能です。(11~17日営業日発送)

ユーパッケージの少量印刷サービスについてもっと詳しい内容が知りたい方は要クリック! >>>

まとめ

今回は、クリックポストのラベルを印刷する際に必要となる利用者登録から、発送までの一連の流れについて紹介しました。

自宅にプリンターがなくても、コンビニプリントでラベルを印刷することができます。利用登録・ログインから支払いまでの工程を自宅で済ませ、コンビニプリントを利用することで、郵便局へ行く時間と手間を省くことが可能です。

ただし、クリックポストを利用する場合、サイズ・重量の規定や有効期間、手書きによる修正・追記不可などの細かいルールがあります。当記事で紹介した注意点を押さえた上で、クリックポストを利用しましょう。

ダンボール箱

ダンボール箱 少量印刷

少量印刷 メール便箱

メール便箱 カラーダンボール箱

カラーダンボール箱 オーダーメイド

オーダーメイド 化粧箱

化粧箱 紙管

紙管 紙容器・トレー

紙容器・トレー