ネコポスで荷物を送りたくても、どのような方法でどのようなサイズのものを送れるのかいまいちわからない方は多いのではないでしょうか。

近年フリマサイトが盛り上がっている影響で、配送の方法も増えました。そこで今回は、配送方法の1つであるネコポスの特徴やメリットから配送手順まで詳しく紹介します。

1.ネコポスとは?

ネコポスとは、らくらくメルカリ便の配送方法のうちの1つです。

らくらくメルカリ便とは、フリマの個人間取引サイトと運送会社が提携して提供している配送サービスのことを言います。匿名配送ができ、送料は出品した商品の売上金から引かれる仕組みとなっています。

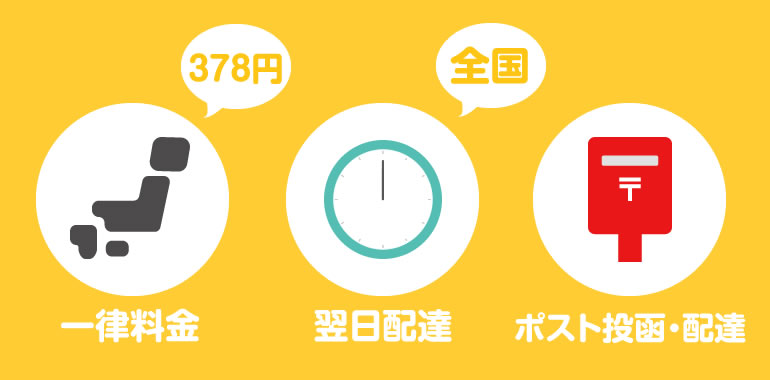

ネコポスの特徴は以下の3つです。

■ポストに投函・配達

ポストに入るサイズのみ受け付けています。A4サイズ以下の小さな商品を送りたい際に利用できます。

※日時指定には対応していません。

■全国翌日配達

宅急便ネットワークを活用したスピード輸送により、非常に早く届きます。

※一部地域を除く。

■全国一律料金

全国どこに届けようとも配送料は一律378円(税込み)です。

※2019年9月現在

1-1.ネコポスを利用するメリット

ネコポスは利用する上でサイズなどの条件が指定されているため、使い勝手が悪いといった印象を持たれがちですが、ネコポスには多くのメリットがあります。

以下では、ネコポスのメリットについて紹介します。

▼ネコポスを利用するメリット

- 発送料金は全国どこでも一律料金

- メール便同様、ポスト投函してくれる

※ポストに入らない場合は、不在時持戻り

→自宅にいて直接受け取らなくても商品が受け取れる

- 宛名など購入者の情報を書かなくても発送が可能

→発送時の手間がない

- 匿名配送ができる

→プライバシーが保護される

- お届けした際に投函完了メールでお知らせしてくれる

- 荷物が今どこにいるか追跡できる

→配送状況が把握できる

- 配送中の事故や荷物が紛失した場合に最高3000円まで補償してくれる

→安心して発送できる

以上の通り、お得で安心かつ手間もかからないメリットの多いサービスです。

また、日本郵政が提供しているクリックポストというネコポスと類似しているサービスがあります。こちらは送り状を自分で印刷して郵便局で手続きする手間があり、ネコポスの方が簡単であるため、おすすめです。

2.ネコポスが利用できる梱包サイズ

なぜ、ネコポスには利用できる梱包箱のサイズに規定があるのか疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。

理由は単純で、ネコポスは「ポストに投函すること」を基本としているサービスのためです。ネコポスはメール便サービスのようにポストに投函されるという特徴があります。わざわざ家で直接受け取りをしなくても商品を受け取ることができます。

それはポストに投函されるためできることです。ポストに投函されることが考慮されているため、大きさや厚さに規定があります。

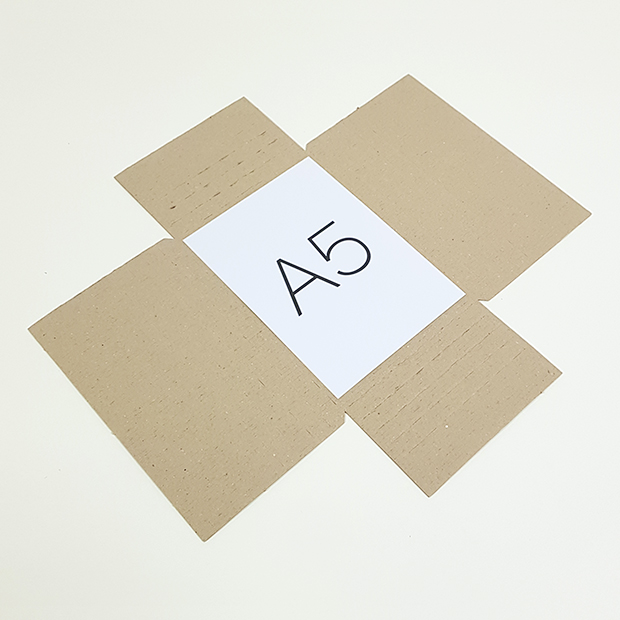

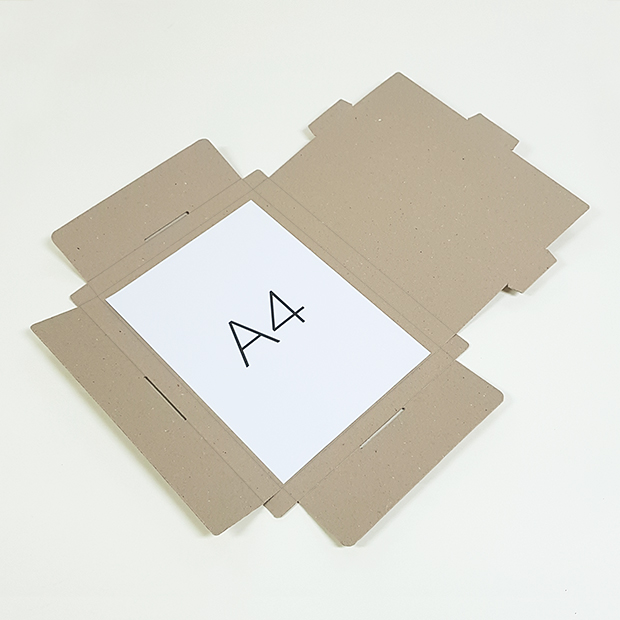

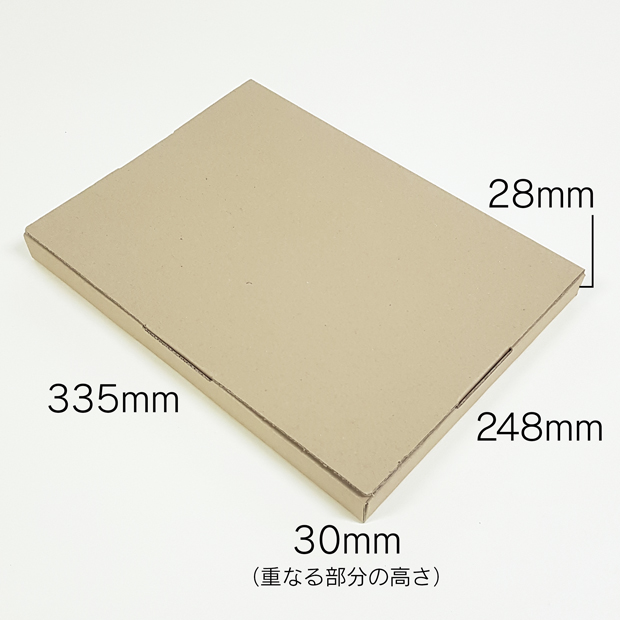

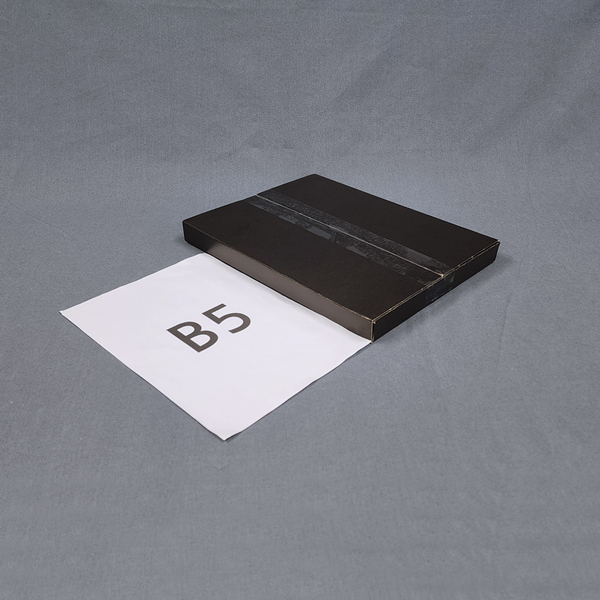

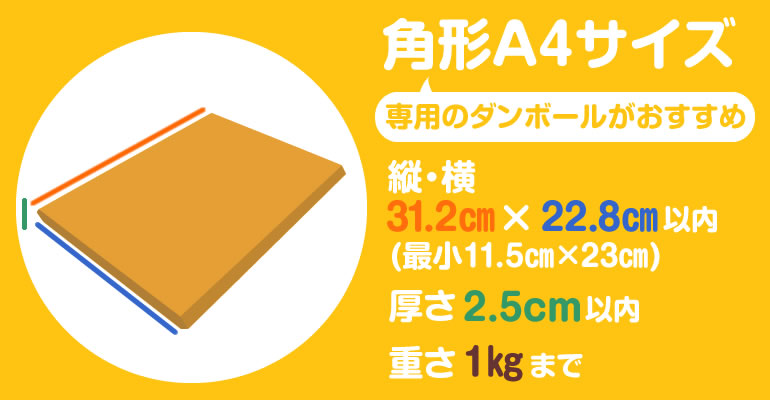

以下の表にある通り最小サイズも規定があるため、アクセサリーなどあまりにも小さな商品を梱包する際は、ダンボールや緩衝材などで補強するといった工夫が必要となります。以下は、ネコポスが利用できるサイズ規格の表です。

▼ネコポス対応梱包サイズ表

| サイズ |

最小サイズ |

厚さ |

重さ |

角形A4サイズ

31.2cm以内×22.8cm

|

11.5cm×23

よりも大きなもの

|

2.5cm以内 |

1kgまで |

また、ネコポスで発送する際、宅急便コンパクトのように専用BOXでなくてもサイズさえ合っていればショップの紙袋や茶封筒でも荷受けが可能となっています。

注意点としては、市販のA4サイズの角形2号封筒はネコポスサイズよりも大きく作られているため、ネコポスで受け付けてもらえない可能性があることです。

この点を考えると、封筒や紙袋よりも丈夫なだけでなく、あらかじめ形作られていて、サイズオーバーの心配もないネコポスに対応しているダンボールの利用がおすすめです。

3.ネコポスを利用した荷物の3つの送り方

ネコポスを利用した荷物の送り方には3種類あります。それぞれ場所や方法といった送り方が異なっていて、少し複雑な操作を行うものもあるため、事前に自分が利用しようと考えている送り方ついてしっかりと理解しておく必要があります。

以下では3種類の発送方法の手順について説明します。

3-1.営業所から送る場合

こちらは配送業者に直接持っていくため、最も早く確実な方法です。営業所の中にあるタブレット端末を操作して手続きを行います。

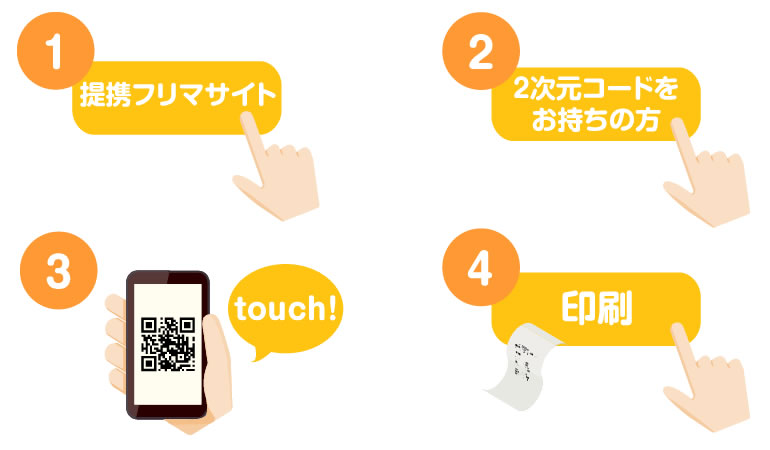

営業所からの発送手順は以下の通りです。

- ①タブレット端末の「提携フリマサイト」をタッチ

- ②「2次元コードをお持ちの方」をタッチ

- ③スマホに表示させたフリマアプリの2次元コードをタブレットのカメラにかざす

- ④内容を確認して「印刷」をタッチ

営業時間が限られているという点で他の方法と比べると利便性は劣ります。また、営業所によって営業時間が異なるため、あらかじめ確認してから行く必要があります。

メリットとしては端末操作に不安がある方でも、営業所のスタッフに質問しやすい点があります。ネコポスを利用するのは初めてで心配という方にはおすすめです。

3-2.コンビニから送る場合

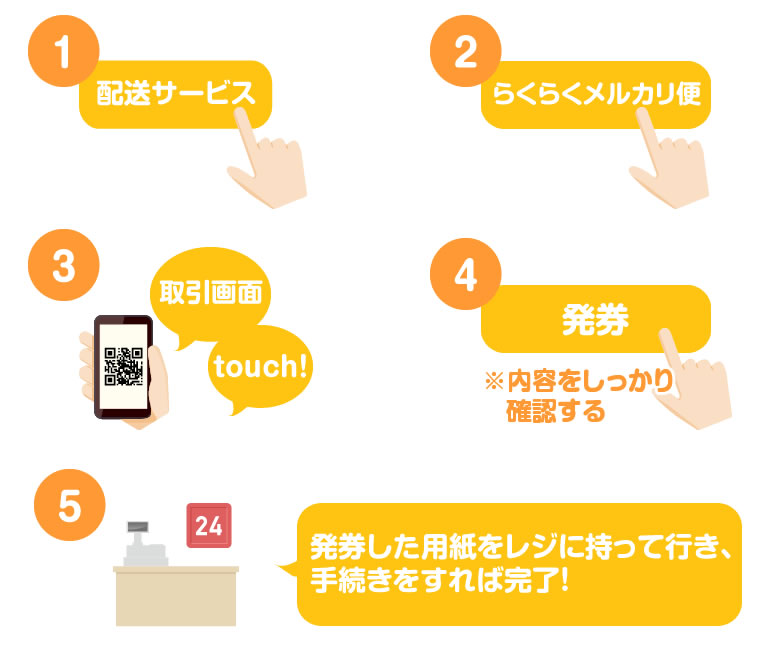

ネコポスをコンビニから送る方法についてですが、コンビニは24時間営業のため、いつでも発送できる手軽さがあります。基本的に店内に設置されているマルチメディアステーションを操作し、発券された申し込み券をレジに持って行き手続きをする流れとなります。

ネコポスをコンビニから発送する手順は以下の通りです。

- ①マルチメディアステーションのメニュー画面にある「配送サービス」をタッチ

- ②「らくらくメルカリ便の発送はこちら」をタッチ

- ③スマホの取引画面に表示したフリマアプリのQRコードをかざす

- ④配送情報確認画面で内容を確認して「OK」をタッチ

- ⑤機械から発行された申し込み券を荷物と一緒にレジに持っていく

※有効期限は30分のため、時間が過ぎたら一から操作し直す必要があります。

- ⑥レジで荷物貼付用の用紙を受け取る

- ⑦荷物貼付用を専用袋に入れて荷物に貼り付ける

- ⑧荷物をスタッフに渡す

以上で手続きは完了となります。

注意点は、コンビニではサイズを測ってもらえないため、規定の箱でない場合は自分でサイズを測ってから持っていく必要があることです。

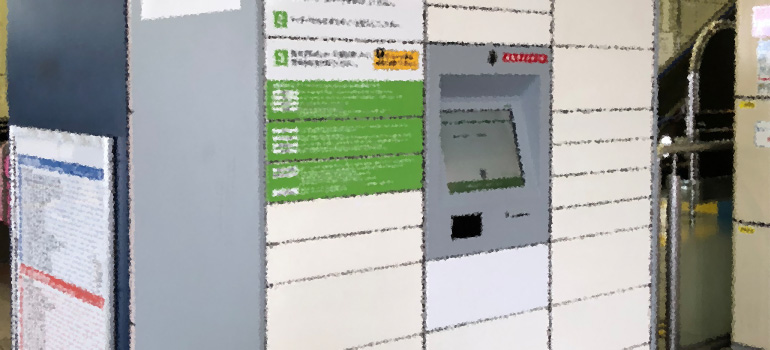

3-3.宅急便ロッカーから送る場合

宅配ロッカーは発送だけでなくオンラインショップで購入した商品の受け取りにも利用されます。そのため、多くの場合、駅中や商業施設内など利便性の高い場所に設置されています。お出かけやお買い物のついでに利用できる利便性が魅力です。

ネコポスを宅配ロッカーから発送する手順は以下の通りです。

- ①宅配ロッカーの電子画面で「発送」をタッチ

- ②スマホに表示したフリマアプリの2次元コードを電子画面下にある読み取り機でスキャン

- ③日時指定の画面で指定なしを選択

- ④日時指定の内容確認をして「続ける」をタッチ

- ⑤荷物を預けるボックスのサイズを選択

※ネコポスは全てのロッカーサイズに対応しています

- ⑥荷物をロッカーに入れる

- ⑦荷物の受付番号を確認して「確認しました」をタッチ

- ⑧完了画面が表示されるのを確認する

以上で手続きは完了となります。

3つの方法にはそれぞれメリットとデメリットがあるため、状況に合わせた発送方法を使い分けることがポイントです。

4.ネコポス対応の箱を用意するなら「ダンボール通販サイト」がおすすめ

ネコポスに対応しているダンボールを用意するなら、ダンボール通販サイトの利用がおすすめです。特に発送する機会が多い方であれば、お得にまとめ買いができる魅力があります。

また、今回紹介したネコポスに対応しているダンボールもサイズ違いで7種類ほど用意されています。商品のサイズに合わせた箱を選択することで商品の破損を防ぐことができるため非常に安心です。

商品の破損は悪評価をつけられたり、クレームがきたりする可能性があることとお客様の期待を裏切ってしまうこととなるため、もっともあってはならないことです。

お互いが気持ちの良い取引をするためにも品質の良い状態でお届けすることは絶対条件です。

梱包資材にも気を遣い、毎回良いものを届けることができれば、どんどん評価は上がっていきリピーターも獲得できるようになるのではないでしょうか。

さらに、ダンボール通販サイトではオーダーメイドのダンボール箱を作成することができます。宣伝効果はもちろん会社のイメージやブランド力を高めることにもつながります。オリジナルのダンボールを作成して売上アップにつなげましょう。

5. 選択の幅が広いユーパッケージのネコポス対応サイズ

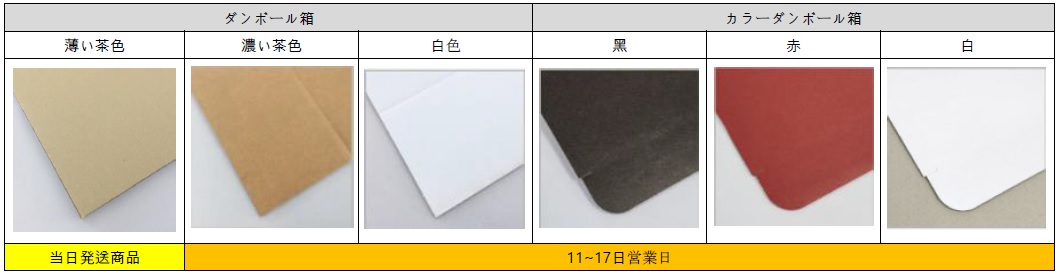

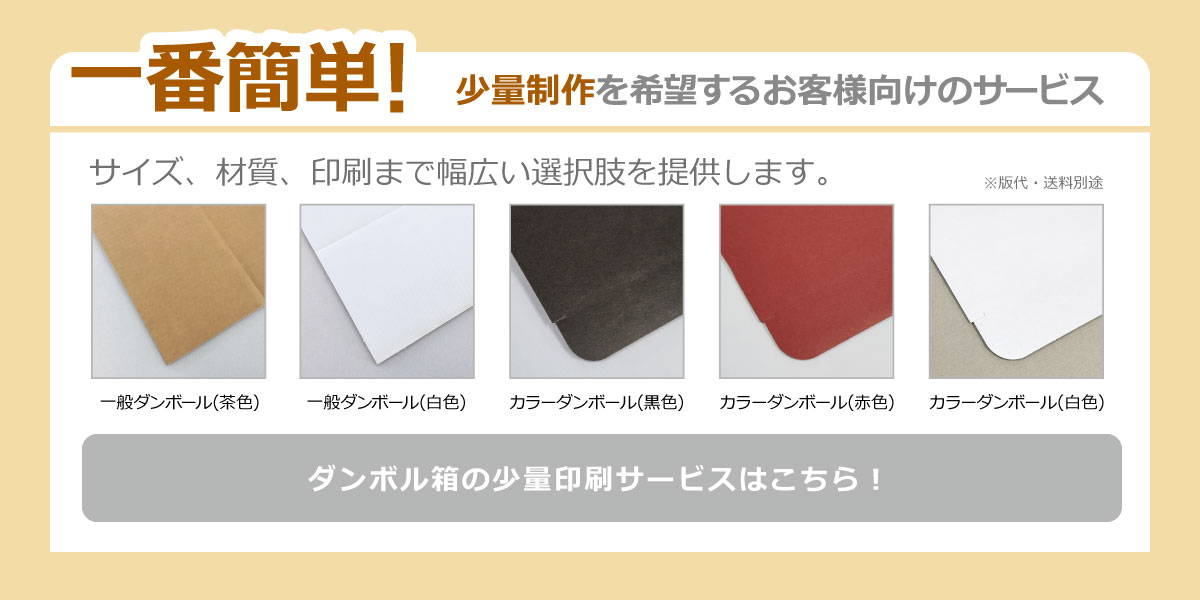

ネコポス対応サイズは下記の材質の中からお選びいただけます。

少量印刷の簡単紹介

ネコポスで商品を送る際に受け取る方の心と信頼感を与えられる弊社、ユーパッケージネコポス対応可能なサイズで少量印刷注文を考慮してみてください。

当日発送または11~17日営業日の商品すべてに少量印刷サービスをご利用できます。

より高級感のある箱の材質に心を込めた会社ロゴやメッセージを印刷したら包装した商品の価値をさらに高めることができるでしょう。

ユーパッケージの少量印刷は最少50枚からご注文が可能です。(11~17日営業日発送)

ユーパッケージの少量印刷サービスについてもっと詳しい内容が知りたい方は要クリック! >>>

まとめ

ここまで、ネコポスの特徴から発送方法まで紹介しました。ネコポスは発送方法も豊富で、荷物を発送する側も受け取る側も、便利なサービスだと言えます。

ネコポスで発送できる梱包サイズや発送方法を詳しく知っておくことで、よりスムーズに荷物を発送することができるでしょう。ここまでの内容を参考に、ぜひネコポスを利用してみてください。

ダンボール箱

ダンボール箱 少量印刷

少量印刷 メール便箱

メール便箱 カラーダンボール箱

カラーダンボール箱 オーダーメイド

オーダーメイド 化粧箱

化粧箱 紙管

紙管 紙容器・トレー

紙容器・トレー