私たちが住んでいる日本には四季があり、季節によって気温や湿度が大きく変わります。それは私たちにとって何気ない変化ですが、実はダンボールにとっては強度が下がる原因になってしまいます。

その理由は、気温と湿度の変化でダンボール内の水分量(含水率)に影響があるからです。ダンボールの強度が下がれば、中に入っている商品が破損する可能性もあるのでそれだけは避けたいものです。

今回は、気温や温度がダンボールに与える強度の変化について解説します。ぜひダンボールの特性を知ることで安全な使い方ができるように知識を深めましょう。

1.気温や湿度がダンボールに与える強度の変化とは!?

ダンボールは気温や温度の変化によって強度が下がります。その原因としてはダンボールの主原料が紙素材なので、水や湿気に敏感に反応するためです。例えば、ダンボールに水をかければダンボールの表面が柔らかくなり強度が劇的に下がるでしょう。その事象からもダンボールは水や湿度が高い環境に弱いことが伺えます。

一方、ダンボールの水分がなく、乾燥状態になってもダンボールの強度が下がることもあります。つまり、気温や湿度が安定していないとダンボールの強度が下がってしまいます。

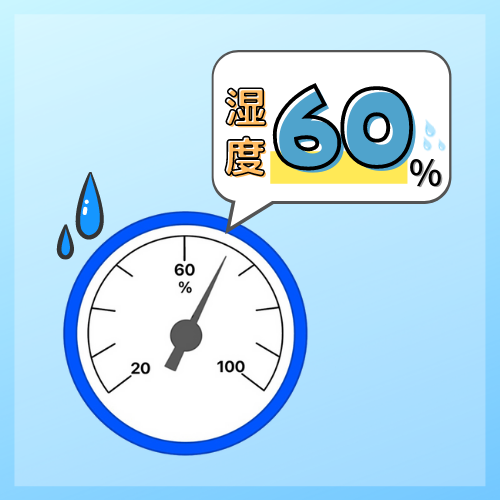

ダンボールの強度に影響を与える環境は、温度と湿度が高い夏場、そして温度と湿度が低くなる冬場です。その他の春、秋における平均的な環境は気温23℃、湿度50%で、この気温や湿度がダンボールにとっては、一番品質的に安定する気候です。

このように気温や湿度が原因でダンボールの強度が下がる可能性があります。次の項目では、強度に影響を及ぼすダンボールの含水率について解説していきます。

2..ダンボールの含水率について

ダンボールは気温と湿度の変化でダンボール内の水分量(含水率)に影響が出ます。

2-1.含水率とは

ダンボールの含水率とはダンボール内に含まれる水分量のことを指し、気温や湿度にも影響される数値です。もちろんダンボールの含水率は雨にかかることでも上がります。ダンボールが水に弱いと言われるのは、この含水率が深く関係していたからでしょう。

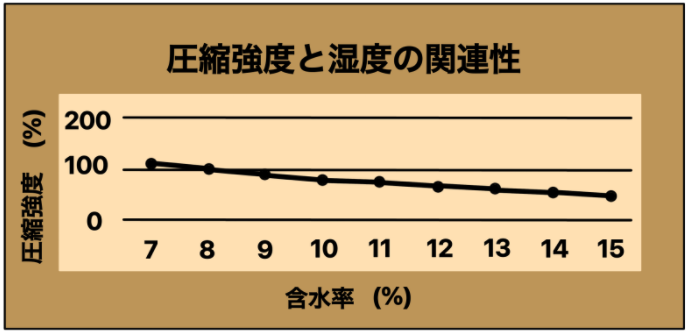

日本の平均的な気温23℃で湿度が50%の場合、ダンボールの含水率は7~8%程度となります。ダンボールの含水率7~8%は品質的にも安定しており強度も十分に強い状態です。

しかし、四季のある日本で最も暑くなる夏場の気温は30℃を超え、湿度も90%を超える場合もあります。そのような環境では果たしてどれぐらいの影響がでるのでしょうか。

それでは夏場と冬場における段ボールの含水率の変化や強度に対する影響をそれぞれ見ていきましょう。

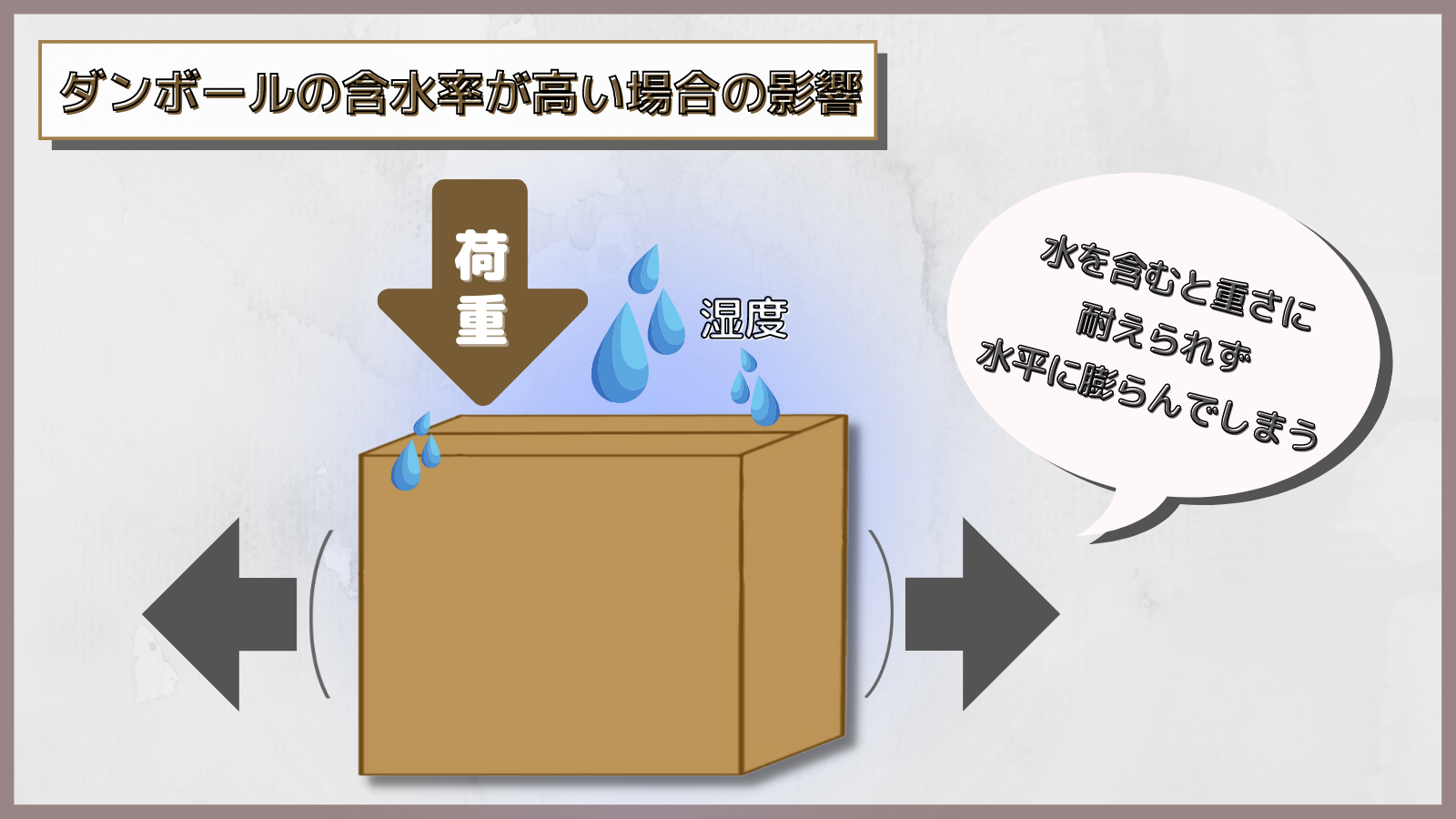

2-2.ダンボールの含水率が高い場合の影響

ダンボールの含水率が上がれば上がるほどダンボールの強度はどんどん下がります。そうなると夏場の高温多湿はダンボールにとって非常に厳しい環境でしょう。

例えば夏場の高温多湿時には気温が30℃を超え、湿度も90%を上回ります。その時のダンボールの含水率は13%に達します。

ダンボールの含水率7~8%は基準値となりますが、1%上がるたびに強度が10%下がるので、含水率13%に達した時には通常時よりも50%半減します。

つまり、含水率の上昇に伴い強度が下がるので、高温多湿の環境でのダンボールの強度変化には注意が必要でしょう。

ダンボールの含水率が上昇している場合、ダンボールの表面を触ることで含水率が高くなっていることがわかります。表面が柔らかくなっていたり、冷たくなっていたりすると危険信号です。

しかし、ダンボールを触って含水率上昇の危険信号を確認するのも良いですが、温度計、湿度計などにも頼る方法がオススメです。

2-3.ダンボールの含水率が低い場合の影響

ダンボールの含水率が下がると表面が乾燥状態となります。ダンボールの表面には特別支障はありませんが、箱を成形する際に重要となる折れ曲げる部分、つまり罫線部分の割れが生じる可能性があります。

罫線部分の割れが生じるとダンボールの強度が大きく下がります。また最悪の場合、罫線割れ部分に破れが発生し、中の商品が外に放り出される可能性もあるので注意が必要です。

ダンボールの含水率が低い場合は、ダンボールの表面を触っても発見し辛いのが難点です。そのため、ダンボールを組み立てる際に罫線を折り曲げて判断するしかありません。しかし、罫線割れが発生してしまってからでは遅いので、温度計や湿度計を置いて数値で管理するようにしましょう。

3.ダンボールが一番安定的に品質を保つ環境とは

ダンボールの品質が一番安定するのは果たしてどのような環境なのか、四季それぞれの気温や湿度を踏まえながら解説します。

3-1.ダンボールの品質が安定する環境

ダンボールの品質が一番安定する環境は気温23℃で湿度が50%です。その際のダンボールの含水率が7~8%程度。そのため、春と秋は気温や湿度が安定するのでダンボールの含水率も安定するでしょう。

しかし、夏と冬に関しては含水率に大きく影響が出ます。また地域によっても差があり、北海道や東北においては乾燥時期が長い一方、沖縄や九州などは高温多湿なのが心配でしょう。

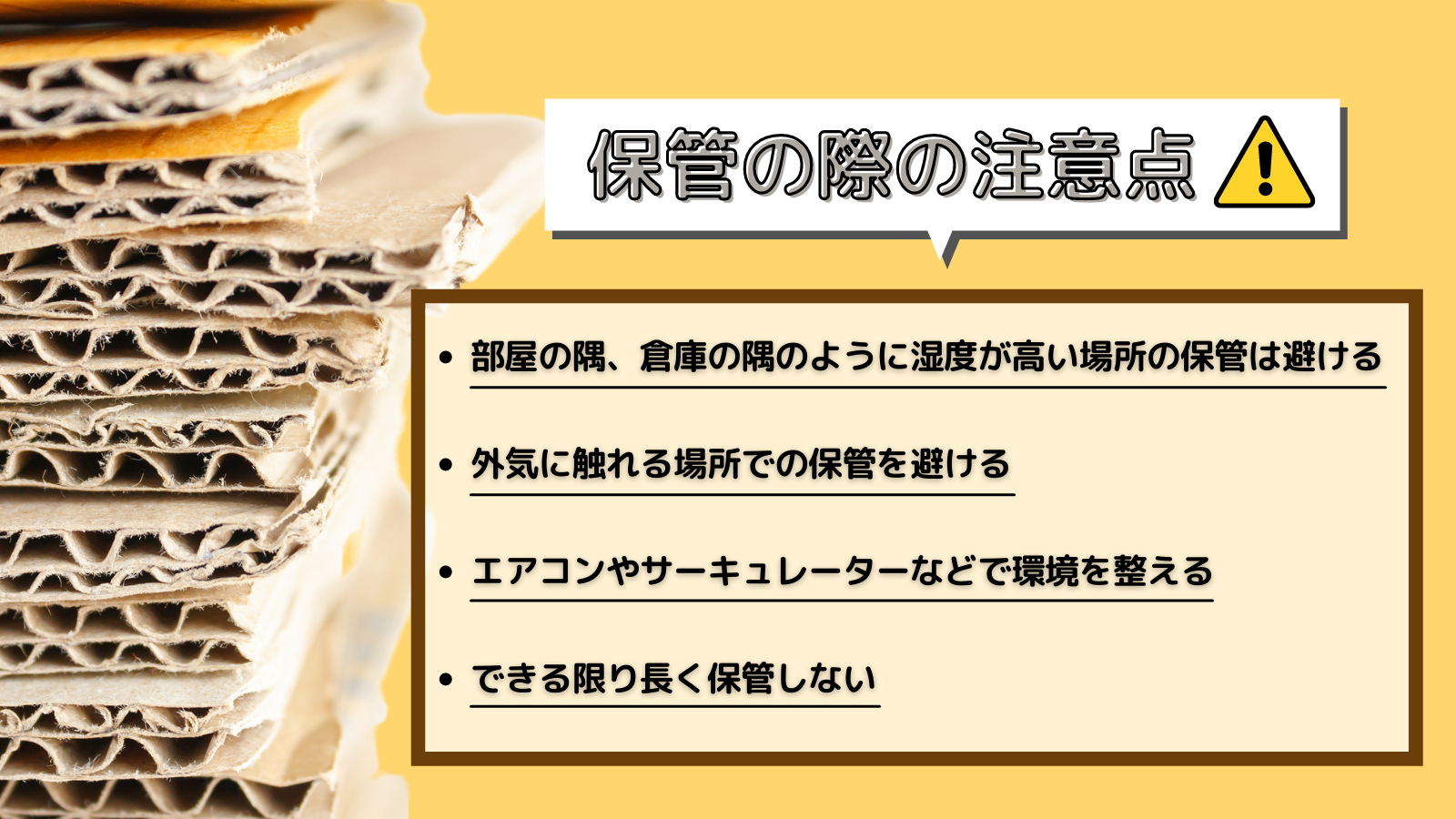

3-2.ダンボールを保管する際の注意点

ダンボールは気温や湿度変化のように、環境変化に弱いことがわかりました。そうなると極力、気温や湿度環境が一定の場所に保管することが大切です。

サイズ豊富な既製品ダンボールについてはこちら >>>

オーダーダンボールについてはこちら >>>

4.気温や湿度の影響でダンボールの強度が不安な場合の対策

気温や湿度の変化でダンボールの含水率が上下し、少しの変化でダンボールの強度が下がることがわかりました。しかし、私たちの住む日本では四季があるように、どうしても環境の変化を避けることができません。

そういった際に効果的なのが、環境に変化がある時期だけでもダンボールの材質を上げることです。

例えばAフルートのC5を普段使用しているのならAフルートのK5に、もしくはAフルートで不安ならWフルートに切り替えると強度があがります。ダンボールは材質を上げることで、多少なりとも気温や湿度に対しての耐性もアップするので効果的です。

もちろん材質を上げることでコストは上がりますが、対策をしないことで商品にキズが付いたり破損したりすることを考えれば実行すべき対策でしょう。

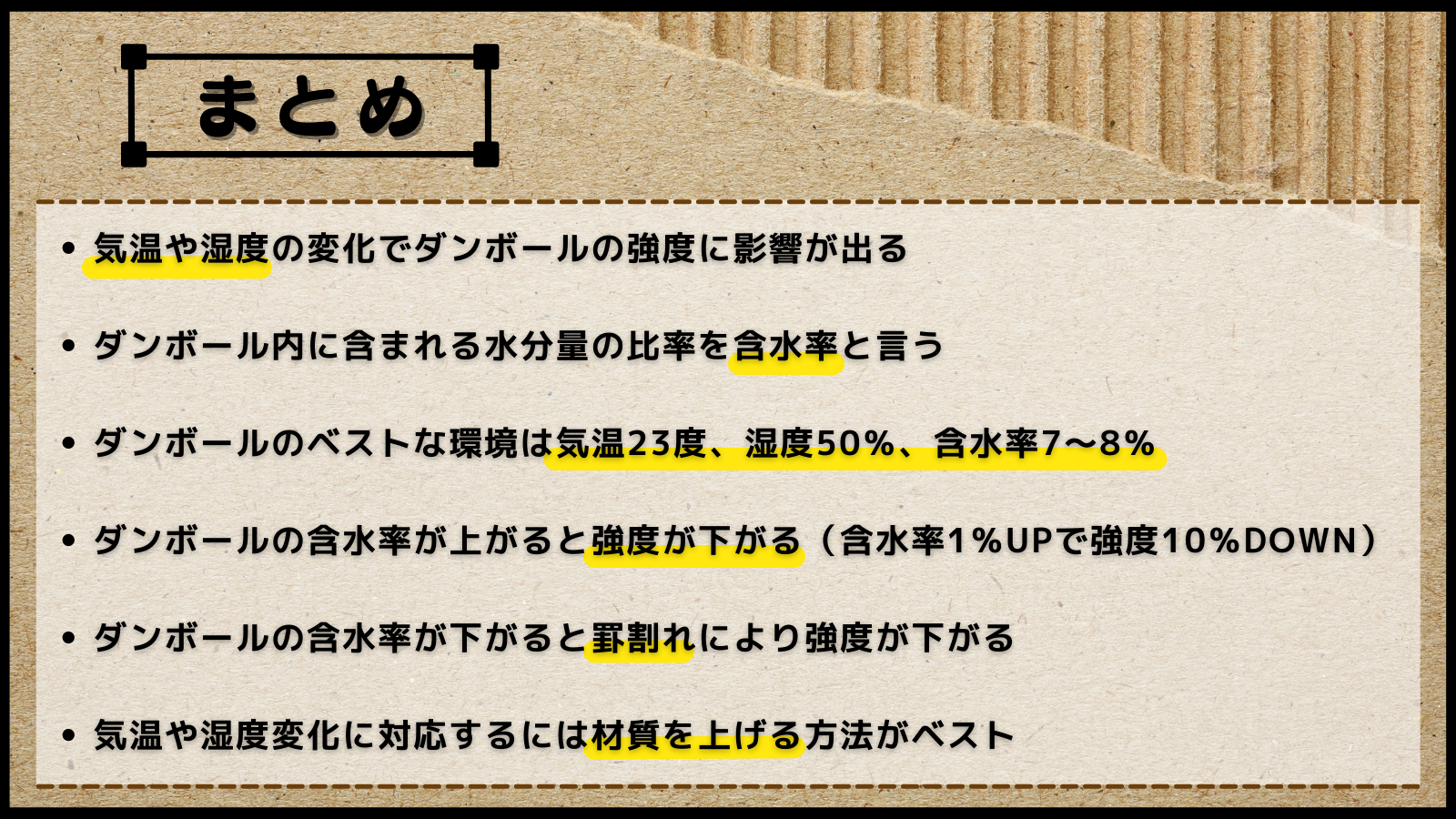

まとめ

今回は気温や湿度でダンボールの強度に与える影響、またダンボールの含水率について解説しました。

それぞれポイントを振り返ります。

気温や湿度の変化は避けられないので、その変化に応じて強度を上げる、保存場所の環境を変えるなどの対策をオススメします。

今回の解説を元に気温や湿度によるトラブルを避けられるようにしましょう。

好きなサイズで作れるオーダーメイドダンボールはこちら >>>

ダンボール箱

ダンボール箱 少量印刷

少量印刷 メール便箱

メール便箱 カラーダンボール箱

カラーダンボール箱 オーダーメイド

オーダーメイド 化粧箱

化粧箱 紙管

紙管 紙容器・トレー

紙容器・トレー